Sample Pages Preview

第四节接续山子雕的断脉

山子雕是器型如山形的陈没玉器,往往以山为背景,表面雕琢的图案一般以书画作品为底稿,以圆雕、浮雕、线刻相结合,把人物故事、山水景观、亭台楼阁、花鸟鱼虫雕刻在一个立体的多重玉石表面上,如同一幅立体的绘画,所以又被誉为“玉图画”。山子雕因色设物、随形施艺,能够使玉料在雕刻中获得最高的利用率,体现了治玉技艺的最高水平。

山子雕最早见于宋代,在清代乾隆年问蔚然流行。乾隆在平定了新疆地区的叛乱之后,朝廷有了充足的玉料来源,加之乾隆皇帝对玉器的喜爱与提倡,使得治玉工艺有了长足的进步。同时,玉器的面貌也产生了极大变化。清代的玉器与家具、牙雕、竹雕等一样,在精雕细琢、纹饰繁缛的道路上极尽可能。喜爱各种珍玩的乾隆皇帝对样式奇巧、题材庸俗、纹饰繁缛的玉器十分不满,极力扭转这种“玉厄”现象,提倡将富有高雅气息的绘画作品作为玉器的画稿,雕琢山水人物,呈现出立体式的画卷,将玉器引上古朴典雅之路。在乾隆皇帝的倡导下,山子雕成为清代玉器的重要品类,其数量与质量也达到了前所未有的水平。著名的作品有《大禹治水图》《秋山行旅图》《会昌九老图》等(图1—25)。

作为摆件,山子雕一般陈没于客厅、书房等处。相对于身上的佩饰品及手中的把玩件来说,山子雕体型偏大,所以一般选用较大的子料或具有一定厚度的大块山料作为山子雕的原料。有的山子雕体积巨大,比如著名的《大禹治水图》,高224厘米、宽96厘米,重达5300多公斤。

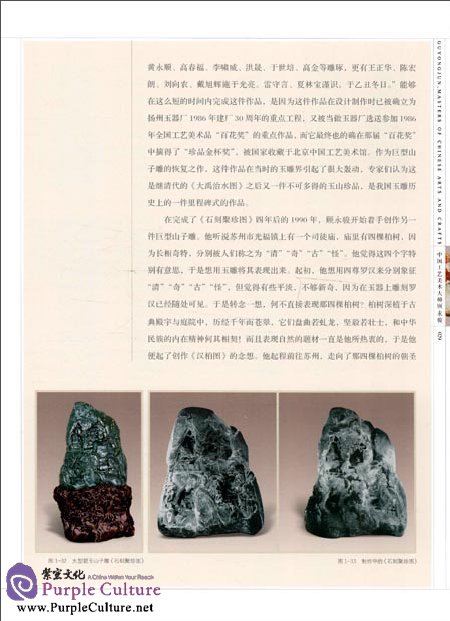

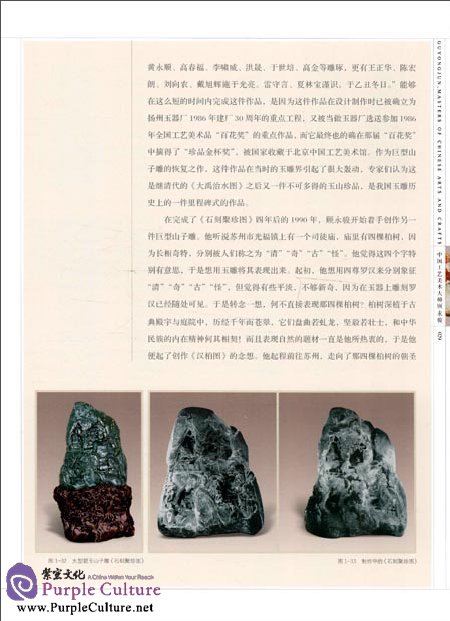

山子雕往往根据玉料的初始面貌进行随形处理,对玉料的选择也具有较大的包容性,治玉人可以通过因材制宜的设计与雕琢,对玉料表面的皮色、瑕斑和绺裂进行巧妙处理,一将本来并不完美的玉料雕琢成看似完美无瑕的玉器艺术品(图1—26)。因为天然的玉料或多或少都会存在一定的瑕疵,所以有“玉不琢,不成器”之说。而山子雕在最大限度上保留玉料重量的同时,又巧妙地做到“挖脏遮绺”“挖脏去绺”“遮瑕显瑜”,因而能在玉器隆盛的乾隆时期成为玉雕的一个重要品类。

清代,扬州是玉器加工的重要地方,尤以雕琢大型山子雕著称于世,清代几件著名的巨型山子雕,包括《大禹治水图》等,都是在扬州雕琢完成的。可惜,中国近现代频仍的炮火不断地摇撼着这片古老的土地,也撕碎了人们在安宁的环境中赏玩艺术的雅兴。山子雕在这样的时代氛围中,渐渐消隐于人们的视野,而与之相关的工艺也慢慢湮没无闻,曾经让扬州辉煌一时的山子雕,最后只是成为凝结于《大禹治水图》《秋山行旅图》等作品中的一段段历史与传说。